大学での学びを、高校生に知ってもらう。

その実践の場にいる、マイスターです。

7/5(日)は、つくば国際会議場に行っておりました。

その理由は↓コレ。

「The 27th International Symposium on Space Technology and Science」、略称、「ISTS」。

毎年、世界中から研究者や企業関係者を集めて開催されている、宇宙関連の国際シンポジウムです。

東京大学工学系研究科・航空宇宙工学専攻、中須賀真一教授の指導のもとで、2月からCANSATの設計・製作・実験を行ってきた「スーパー スペースシステムズ プログラム」のメンバー達と一緒に、このシンポジウムに参加してきました。

高校生達は今回、アカデミックな発表に挑戦。

国際会議なので、パワーポイントや質疑応答を含め、発表はもちろんオール英語。

そんなエキサイティングな場を、高校生達と一緒に体験してきました。

今日は、その様子をレポートします。

理科離れとか、目標を持てない子供が多いとかいった報道が多い一方、こんな高校生達もいるのだということを、ちょっとでもご紹介できればと思います。

↑さすが、研究学園都市。

↑会場には、ちゃんと「高校生成果発表」の表示。

こういうのって、うれしいですよね。

モチベーションが上がります。

↑中須賀先生による、プロジェクト全体についての説明が行われています。

CANSATというのは、空き缶サイズの人工衛星です。

2009年1月に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)のように、人工衛星と言えば、国が開発・運用を行う大型衛星がイメージされがち。

でも現在は、数十センチ立方程度のサイズに必要な機能を納めた、超小型衛星の開発・運用も活発になってきています。

中須賀研究室でも現在、研究室で開発した人工衛星を軌道上で3機、運用中です。大学の研究室単位でも衛星を開発できるほど、宇宙は身近になってきました。

それで現在は、多くの学生達が、人工衛星の設計開発・運用に関わるようになってきています。

学べることも多く、やりがいのあるプロジェクトですから、どの大学でも人気を集めているようです。

(過去の関連記事)

■大学の人工衛星も宇宙へ!

「CANSAT」は、スタンフォード大学の教授が提唱した取り組み。

学生が人工衛星製作に挑戦し競い合えるようにと、「空き缶サイズ」に規格を定めたものです。

今では世界中の学生がCANSAT製作に取り組んでおり、打ち上げ実験の世界的なイベントなども開催されています。

まさに、人工衛星開発の入門としては、もってこいなのです。

(もっとも成果を研究者達の前で、外国語で発表する高校生は、ほとんどいないと思いますが)

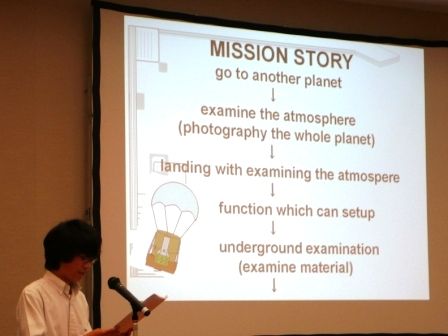

↑ミッションの説明をするメンバー。

人工衛星は、単に軌道上を回っているだけでは意味がありません。

カメラで地表を観察するのか、センサーで紫外線や二酸化炭素の状況を調べるのか、通信・放送のための拠点になるのか……など、「何をする衛星なのか」が重要。

それが、衛星のミッションです。

衛星のコア部分は共通ですが、ミッションは全部ゼロから自分たちで考案。回路設計やパーツ調達、組み立てなどもすべて自分達で行っています。なかなかハードです。

今回、高校生メンバー達が考案したミッションも、紫外線や気温などの測定、土壌サンプルの採取、音波センサーによる周辺地形の調査など、多種多様。

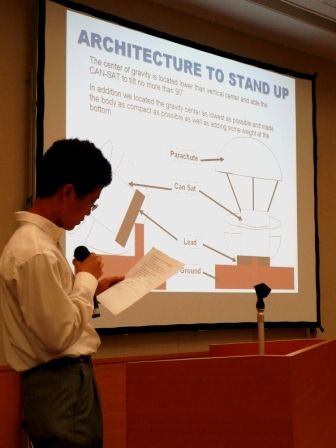

着地後に立ち上がる、パラシュートをはねのける、走行するといった機能も盛り込まれています。

中には、「着地と同時に旗を立てて、その土地の所有権を主張する」という、ユニークなミッションを掲げたチームも。高校生らしいアイディアで、これは会場の笑いを誘っていました。

(まぁ、本当に宇宙でこれをやったら、星間戦争が勃発しかねませんけれど)

もちろん、アイディアだけでなく、それを工学的に実現させるための技術も大事。

高校で学んでいる物理学の知識をベースにしつつ、実験を繰り返しながら、CANSATを組み上げます。

各チームとも、メンバー同士で作業を分担しながら、少しずつCANSATを制作してきました。

CANSAT制作には、創造性や技術力に加え、精緻なプロジェクトマネジメントが問われます。

プロジェクトの成功/不成功は、衛星打ち上げからのわずかな時間で決まります。

どこか一カ所でも、想定外のミスがあったら、それまでの開発はすべて「パー」です。

これは実際の宇宙開発でも同じ。

一度打ち上げた衛星は、そう簡単には修理できません。打ち上げ時の加速によって電気回路の接触が悪くなってしまったとか、そんな理由で、全部が台無し。

実に緊張感のあるプロジェクトです。

こういうことって、高校や塾の、普段の授業だけでは学ぶことはできません。実践して、初めてわかってくる部分は多いと思います。

昨今では大学などで、「Project Based Learning(PBL)」という言葉が盛んに使われていますが、今回の人工衛星開発はまさに、高校生版のPBLの一例だと思います。

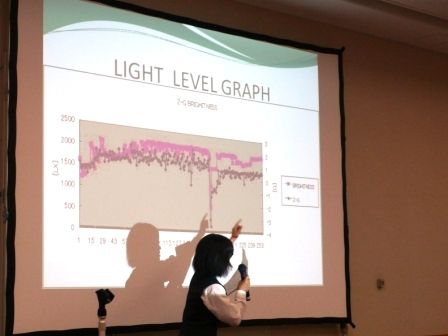

工学系の発表に、曖昧さは許されません。

データを示し、機構を図解し、実験時のムービーなども入れ込みながら、プレゼンを進めていきます。

今日の発表を迎えるまでに、膨大な準備・練習時間があったことは言うまでもありません。

質疑応答も英語で行いました。

高校生が秘めているポテンシャルというのは、相当なものです

かつてのマイスターも含め、大人は、「まぁ、高校生にできる課題って言ったら、このくらいかな」……なんて考え、「高校生向け」にハードルを設定して提示しがちです。

あるいは、「まだ早い」とか、「それはもっと後でやればいい。今は勉強をしていなさい」……といって、高校生がせっかく興味を持ったものを、敢えて遠ざけてしまうこともあります。

でも、そう思っているのは大人だけ。

高校生達は、ホンモノの研究者のもとで、わくわくしながら挑戦できる環境があれば、簡単にそんな殻を破ってしまうのです。

そういう体験をして、今後の夢や目標を見つけた生徒達は、強い。

学校での勉強も、その日から、「なんとなくやらされる苦行」ではなく、「夢を実現するための手段」へと変わります。大学受験すら目的ではなく、その後の目標に到達するための通過点でしかなくなります。

答えのない本当の学びに挑戦する中で逆に、学校での勉強が重要であることもわかります。

日本の教育に欠けているのは、こうした「挑戦」を、若いうちから経験できるような環境なのではないかとマイスターは思います。

ちなみに、このプログラムに参加したメンバーが、全員、工学系に進学するわけではありません。人文・社会科学系を志望している生徒もいます

あるいはこのプログラムに参加したことで、「ちょっと自分がやりたかったこととは違うかも」という発見をする生徒もいます。それはそれで、大切な気づきです。

本気で取り組んだからこそ初めて、自分が求めていたものかどうかがわかる。その結果、じゃあ自分は何がやりたいんだろう? と、改めて考えるきっかけになるのです。

そうした経験をするのは、大学生になってからでも遅くはない、という意見もあるでしょう。

ただ日本では、大学受験を意識させ、高校生の早い段階で「理系/文系」の選択を迫られます。物理か生物か、みたいな選択も、スケジュールに沿って行われます。

たとえば一度も科学者の研究に触れることなく、数学が苦手といった理由で文系コースに進学し、大学生になっていく人は少なくありません。

そんなことが、「進路指導」として、全国の高校や予備校で行われているわけです。

進路を「決定」させてはいても、進路を「発見」させるという点においては、日本ではまだできる方がたくさんあるんじゃないかと、マイスターは思います。

高校生のうちから、研究者のもとで研究やものづくりに打ち込み、アカデミックな議論やプレゼンテーションができる環境をつくるというのも、その一つだと思っています。

そんなことを、改めて思ったマイスターなのでした。

—————————————————————————

(おまけ)

発表当日は、せっかくなので、筑波大学も見学しました。

↑こちらは、一般向けの展示をまとめたギャラリー。

ノーベル賞研究の理論などが解説されています。

筑波大学は、休日でもキャンパスを開放されていて、自由に立ち入ることができます。

キャンパス見学も兼ね、プレゼンに向けて、練習もさせていただきました。

筑波大学の皆様、ありがとうございました。

※この記事は、現役高校生のための予備校「早稲田塾」在籍当時、早稲田塾webサイト上に掲載したものです。